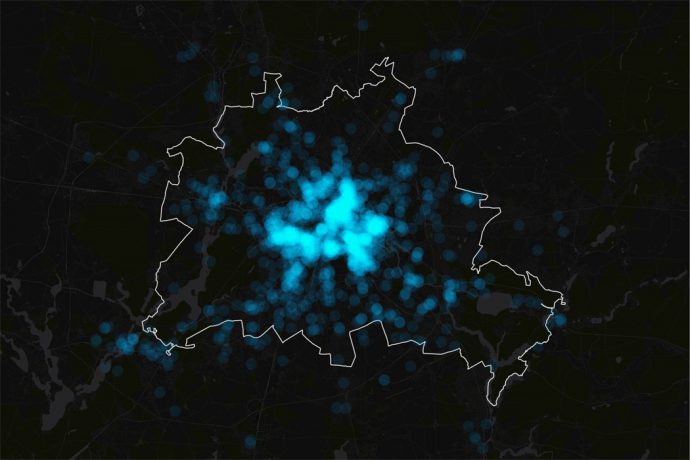

Eine „Heatmap“ von Berlin aus der Studie „Stadt Nach Acht“

Ist vom Nachtleben die Rede, tauchen schnell Begriffe wie „Partymeile“, „Ruhestörung“ oder „Gentrifizierung“ auf. Das Konzept der „Nachtökonomie“ versucht, neue Denkansätze zu vermitteln und dem Austausch zwischen den Akteuren – Gastronomen, Kultureinrichtungen, Anwohnern, der Stadt und der Stadtplanung – neue Impulse zu geben.

Vor rund zehn Jahren tauchte in Deutschland ein Modebegriff auf: Kreativwirtschaft. Im Prinzip geht es hier darum, eine Branche aus heterogenen, oft als „orchideenhaft“ betrachteten Teilmärkten – Musik-, Kunst- und Buchmarkt, Filmwirtschaft, Medien, Architektur, aber auch der Werbebranche und der florierenden Games-Industrie – einen Namen und ein Gesicht zu geben mit dem Ziel, gegenüber anderen Akteuren wie der Politik auf verschiedenen Ebenen den gemeinschaftlich erwirtschafteten ökonomischen Wert deutlicher machen zu können – oft handelt es sich bei den Betrieben aus diesem Bereich um kleine und mittelgroße Unternehmen (die KMU), also um eine ingesamt kleinteilige Branche, denkt man an das Off-Theater, die Zwei-Mann-Werbeagentur oder den selbständigen Fachjournalisten. 90% der Unternehmen haben maximal zehn Beschäftigte. In Zahlen zeigt sich der Wert der Kreativindustrie: Laut Bundeswirtschaftsministerium betrug der Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung 2014 über 67,5 Millionen Euro, vergleichbar mit Auto-, Maschinenbau-, Chemie- oder Finanzdienstleistungsbranche.

Nachtökonomie: eine neue Betrachtungsweise

Was hat das nun alles mit Gastronomie zu tun? Die Analogien liegen auf der Hand: Die Branche ist nicht minder kleinteilig, nicht minder heterogen, denkt man an die Betriebstypen vom Imbiss mit Sitzplatz über die Restaurant-Kette bis zum erotischen Tanzlokal, und es gibt Überlappungen – die Theaterkneipe, das soziokulturelle Zentrum mit Club, die Kunstbar. Das Problem ist ihre Darstellung: Zahlen über die ansässigen Betriebe in Städten oder Regionen schwanken erheblich je nach inkludierten Betriebstypen und Bemessungsgrundlagen. Mit dem Ergebnis, dass der ökonomische und kulturelle Wert, der geschaffen wird, sich nur sehr unzureichend quantifizieren lässt.

Diesen Mangel will das Konzept der „Nachtökonomie“ spezifisch für das Nachtleben, die Zeit nach 20 Uhr, beheben und neue Impulse geben. Ähnlich wie bei den „Creative Industries“, die im englischsprachigen Raum entwickelt wurden, leitet sich die Idee auch hier von der „Night-Time Economy“ ab, die in Großbritannien schon länger ein konkretes Zahlenwerk vorlegen kann. So erwirtschafteten Clubs, Pubs, Bars und andere Einrichtungen des Nachtlebens im Jahr 2014 satte 66 Mrd. Pfund (über 83 Mrd. Euro), ermittelte die „Night Time Industries Association“ (NTIA) – damit kann man wuchern, sprich sich als relevanter Player in der Volkswirtschaft, aber auch für die Freizeitgestaltung in der Nacht zeigen.

Wo ist nachts in München am meisten los? Die Hotspots sind gut zu erkennen.

Heat Maps, Fallstudien, How-to-Leitfaden: „Stadtnachacht“

In Deutschland ist man zum einen noch nicht so weit, zum anderen ist die Nacht-Landschaft hier weitaus kleinteiliger – Pub-, Bar- und Club-Ketten wie auf der Insel gibt es kaum. Umso wichtiger ist es, sich als wertschöpfende Entität zu verstehen. Die Pilotstudie „Stadtnachacht“, ein an der „HafenCity Universität Hamburg“ entstandenes Forschungsprojekt, das Mitte 2015 vorgestellt wurde setzt hier an: Das Forschungsteam um die Stadtplaner Thomas Krüger und Jakob F. Schmid hat anhand von explorativen Analysen, Gesprächen mit Akteuren, Auswertungen anderer Erhebungen, Kartierungen von 13 Städten, die in „Heatmaps“ zeigen, wo das Nachtleben pulsiert (in der Regel am Rande der City nämlich), sowie Fallstudien für die Städte Köln, Mannheim und München eine Art „how-to-Leitfaden“ für die Stadtentwicklung aufgesetzt. Ein Zitat aus der Studie:

Das Nachtleben gilt als ein wesentlicher Indikator für die Urbanität und – je nach individueller Teilnahme und Interessenslage – für die Lebensqualität einer Stadt. Ein attraktives und vielfältiges Nachtleben gehört zum Bildversprechen der Großstadt.

Diese Handlungstipps sollen helfen, das Nachtleben als Wirtschafts- und Kulturfaktor mit konkreten Ansatzpunkten zu fördern: Zum Beispiel stärkere Integration in das Stadtmarketing und in die bislang auf Einkauf und Hochkultur fokussierte Innenstadt-Planung, erweiterter Bestandsschutz, engmaschigere ÖPNV-Anbindung in der Nacht (wurde in London im Anschluss an die lokale Night-Time-Economy-Erhebung umgesetzt), Sperrstunden-Abschaffungen, Behebung von Lärm-Konflikten durch Gespräche der Akteure und nicht durch ordnungspolitische Handhabe. Interessant auch der Vorschlag zur „Multicodierung“ des Straßenraums – tagsüber für Autoverkehr zugelassen, abends Meile für Flaneure. Im gastronomisch sehr starken Berliner „Bergmannkiez“ wird zurzeit über die Schaffung einer „Begegnungszone“ mit Verkehrsberuhigung und Fußgängerbereich diskutiert.

Gastronomen müssen sich stärker einbringen

„Im Vergleich zum Einzelhandel, dem als Player in der Stadtentwicklung – Stichwort Nahversorgung – eine wichtige Rolle zuteil wird, ist Gastronomie bislang meist nur ergänzende Dienstleistung“, hat Jakob F. Schmid beobachtet. Die Betreiber in der Nachtgastronomie sollten sich, so rät er, stärker in den Diskurs einbringen:

Gerade in der getränkeorientierten Gastronomie haben wir es in Deutschland mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen zu tun, wenigen Ketten. Damit kann man punkten: Es sorgt für Individualität, schließlich befindet sich ja jeder Standort auch im Wettbewerb mit anderen umliegenden.

Und jede Stadt steht mit denen im Umfeld im Wettbewerb. Ein solcher Standort ist Mannheim, noch genauer: das Quartier Jungbusch. Spannende Gastronomien wie das Brot-Burger-Bourbon-Konzept „St. James“, das auf Gin, Wein und Bier setzende „Maria“ oder die Craftbier-Bar „Taproom Jungbusch“ haben sich hier im dem Ex-Hafen- und Handelsviertel am City-Rand angesiedelt. In der „Stadtnachacht“-Fallstudie wird hervorgehoben, dass die Stadt sich mit dem so genannten „Mannheimer Modell“ neben der Standortentwicklung als Spot der Kreativwirtschaft (u.a. die „Popakademie“) auch als „Ausgehstadt“ im Marketing positioniert – heißt: Gastronomie und Nachtkultur werden als „Pull-Faktor“ identifiziert, und das nicht nur für nächtlichen Tourismus, sondern auch für Menschen, die deswegen hierher ziehen. Mannheim half bei der Raumsuche, im Gespräch mit Vermietern und sogar beim inhaltlichen Konzept.

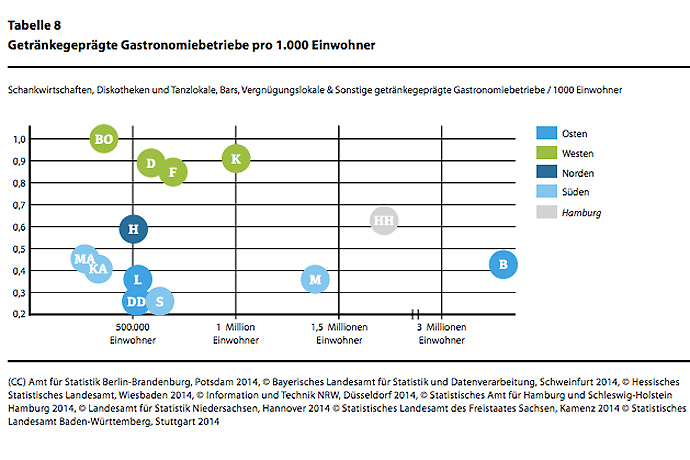

Bochum (BO) ist ganz vorne: 1 getränkegeprägte Gastronomie pro 1.000 Einwohner. Grafik: stadtnachacht.de

Ein ganz anderes Beispiel für eine progressive Nachtkultur-Entwicklung ist Bochum. Die Stadt genießt ein ähnlich eingeschränkt attraktives Image wie Mannheim. Die lokale Ausgehmeile „Bermuda3eck“ hingegen hat einen Einzugsbereich weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Seit 2013 gilt Bestandsschutz, mit dem „Bebauungsplan 930“ wird die Zulässigkeit von Wohnen in dem Quartier mitten in der City beschränkt, um das „Bermuda3eck mit seinen typischen Nutzungen zu erhalten und zu entwickeln“. Man weiß warum: Mit einem Getränkeumsatz pro Kopf von 620 Euro und einer getränkeorientierten Gastronomie pro Einwohner ist Bochum Spitzenreiter in Deutschland.

Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Nacht?

Eine Konzentration auf eine reine Partymeile wie in der Ruhrgebietsstadt Bochum ist eher die Ausnahme, in der Regel geht es um Durchmischung von Quartieren und „In-Vierteln“ – um einen Mix aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und eben Ausgehen. Der Mix muss aber Struktur haben wie ein balancierter Cocktail: „Es muss ein Konzept dahinter stehen“, findet Jakob F. Schmid. Die Studie diene auch dazu, Menschen in der Verwaltung – zum Beispiel dem Bauordnungsamt – ein Werkzeug für die Implementierung der Nachtkultur an die Hand zu geben, mit dem sie arbeiten können. Man stelle sich einen Verwaltungsangestellten in der gehobenen Laufbahn Anfang 60 vor: Wie soll dieser sonst verstehen, dass eine Burlesque-Bar, ein Deep-House-Club oder die Zwischennutzung einer Fläche als Popup-Restaurant relevant sein kann? Schmid sieht hier auch die gastronomischen Verbände in der Pflicht: „Sie verhalten sich in Bezug auf Stadtplanung relativ leise, verglichen etwa mit Verbänden des Einzelhandels.“

In vielen Städten habe man im Zuge der Studie daher eher mit anderen, sich selbst organisierenden Akteuren gesprochen – zum Beispiel mit dem Zusammenschluss „Club Commission“ in Berlin, die ihre Mitglieder intern durch Weiterbildung und Beratung unterstützt und die Interessen gegenüber Wirtschaft und Politik vertritt. Das 2015 von der „Club Commission“ erstellte „Clubkataster“ zeigt die Standorte von Discotheken über Live-Locations bis zu Open-Air-Geländen in der Stadt auf, auch um „bei Bauvorhaben und -planungen die Interessen aller Involvierten besser berücksichtigen zu können und bestehenden Orten Bestandsschutz zu ermöglichen“, wie es auf der Webseite www.clubkataster.de heißt. Das Hamburger Netzwerk für die Nachtgastronomie heißt „Clubstiftung“, in Köln „KlubKomm“, in Frankfurt formiert man sich unter „Clubs am Main“. Angestrebt wird eine stärkere nationale Vernetzung. Es wäre ein großer Schritt, um „Nachtökonomie“ zukünftig auch auf Bundesebene darstell- und meßbar zu machen.

Das Interesse an der Thematik und den Studienergebnissen sei groß, weiß Schmid zu berichten. Doch stehe man noch ganz am Anfang, und ganz am Anfang von „Stadtnachacht“ ist denn auch zu lesen, „dass es in diesem Themenkontext sowohl an grundsätzlichem Wissen als auch an praktischem Know-how mangelt. Für die Stadtentwicklungspolitik bedarf es hier zunächst einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Nachtleben und der Urbanen Nachtökonomie.“

Es wird kommen, das ist nur eine Frage der Zeit. Denn so, wie sich das Interesse der Menschen an der Nacht hierzulande entwickelt, nicht nur auf Gastronomie bezogen, sondern auch auf Sport-Angebote in der Nacht, Flohmärkte und Food-Events, lange Nächte von Museen und anderer Kultureinrichtungen und vieles mehr, gibt es keine Alternative.

Mehr Infos zum Thema:

Unter www.stadtnachacht.de steht die Pilotstudie zum kostenlosen Download bereit.

Auf DAS FILTER gibt es ein Interview mit Jakob F. Schmid zum Wirtschaftsfaktor Nachtleben.

Nachtökonomie live: Vom 24. bis 26. November 2016 findet in Berlin erstmalig die Nachtökonomie-Konferenz „Nights – Stadt Nach Acht“ statt. Mehr Infos dazu: www.stadt-nach-acht.de.

Text ist zuerst erschienen in FIZZZ 4/2016